« C’est un café qui est ouvert chabbat, cela ne vous dérange pas ? » Il réfléchit au lieu du rendez-vous et, avec une immense gentillesse, il envoie même le plan par WhatsApp pour qui ne connaîtrait pas Jérusalem comme sa poche, comme lui.

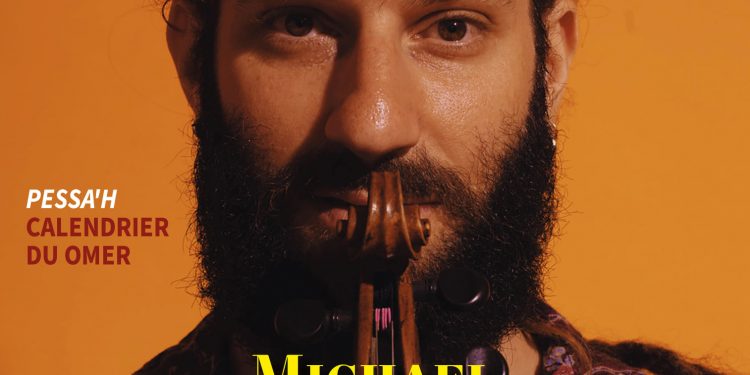

Michael Greilsammer est né en Israël en 1981 de parents français et belge. Contraint de composer avec les névroses ashkénazes familiales, les projections parentales et ses désirs d’homme, de père et d’artiste, il raconte sans filtre son parcours, à la veille de la sortie de son nouvel album.

LPH. Les titres de votre nouvel album allient le violon et la guitare, le français et l’hébreu, des inspirations du classique, du rock et de la world music… Qui êtes-vous, Michael Greilsammer ?

Michael Greilsammer. Je suis né à Jérusalem en 1981, d’une mère bruxelloise et d’un père parisien qui avaient fait leur alya en 1972. Ma mère a très tôt décidé de « faire jouer » de la musique à ses enfants. J’ai commencé le violon à cinq ans, mon grand frère David est devenu chef d’orchestre, Benyamin joue du cembalo et Itamar est un poète. Elisha est la brebis galeuse de la famille : il est médecin ! Mes parents, eux, sont tous deux professeurs d’université. Mes grands-parents maternels étaient enfants durant la Shoah. À l’époque, l’art était un luxe ; et quand ma mère est née, la famille était trop pauvre pour acquérir un piano. C’est pourquoi elle a voulu que ses enfants jouent de la musique – c’est en tout cas le mythe qui circule dans la famille pour expliquer cette volonté, qui relève presque de l’obsession… A-t-elle bien fait ou non ? Je ne sais pas, mais moi je laisserai mes enfants choisir leur vie, c’est une certitude !

Quelle enfance avez-vous eue ?

Michael Greilsammer. Mes frères et moi avons fréquenté des écoles religieuses. En France, mon grand-père paternel était le président de la communauté libérale de la rue Copernic. Après leur alya, mes parents, qui à l’origine étaient plutôt laïcs, sont devenus orthodoxes, mais à leur manière ; à la maison, l’art et la culture n’étaient pas moins importants que la religion.

Mes parents m’avaient scolarisé dans la filière religieuse et avaient déjà projeté pour moi une carrière de violoniste classique. Mais moi, j’étais attiré par le rock, la pop, les instruments acoustiques et les bois – sans compter que les amis et la vie sociale me préoccupaient beaucoup plus que le violon, dont la pratique était très exigeante… Mon professeur était dur avec moi. Alors, à l’armée, j’ai arrêté : j’ai posé mon violon et j’ai pris la guitare. Là où le violon est soliste, la guitare est un instrument social. On en joue avec des amis, on leur demande ce qu’ils veulent entendre. C’est ce dont j’avais besoin à ce moment-là.

C’est après l’armée que votre carrière de musicien a vraiment débuté ?

Michael Greilsammer. Oui, on m’a assez vite proposé d’intégrer un groupe de musique celtique : le Black Velvet, qui se produisait trois fois par semaine à Tel Aviv. Pour moi c’était totalement différent de ce que j’avais connu, de la musique classique. C’était de la musique simple, mais festive et entraînante.

Et puis, peu à peu, j’ai commencé à écrire mes propres chansons, à reprendre mon violon et à monter sur scène avec de grands chanteurs, comme Mosh Ben-Ari. J’ai découvert l’industrie de la musique et j’ai aussi rencontré ma femme, Shimrit, qui était chanteuse à Tel Aviv et qui se produisait dans des clubs. Avec elle et d’autres musiciens, nous avons formé ensemble un groupe d’inspiration rock, pop et reggae. C’est à cette époque, en 2009, qu’est sorti « Ichti HaYekara », qui a très bien marché, ainsi que « J’t’emmène au vent », la reprise d’une chanson du groupe Louise Attaque. Nous avons commencé à faire des tournées internationales. Notre premier fils avait deux ans et nous l’emmenions partout avec nous.

Cela a dû être difficile, pour vous, de conjuguer vie familiale et carrière…

Michael Greilsammer. Oui, lorsque nous avons eu notre deuxième enfant, puis le troisième, c’est vraiment devenu compliqué. Nous voyagions avec eux, mais sans famille sur place ce n’était pas facile à gérer. Ma femme et moi avons baigné dans la culpabilité, pris entre la musique, les enfants, les tournées… Et puis est arrivée la crise du Covid, qui a tout arrêté et nous a en quelque sorte sauvés.

Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés tous les cinq à la maison, sans tournées, sans concerts, sans obligations. Fini les tiraillements, nous n’avions plus à à choisir entre carrière et famille, et cela a été incroyablement apaisant. Mais en même temps, j’ai débuté une dépression assez sévère ; toutes mes angoisses, tous mes dénis sont remontés à la surface en moi. J’ai eu besoin de faire quelque chose, alors j’ai donné des cours de musique à des enfants handicapés et autistes dans les seules structures qui restaient ouvertes, en pleine crise sanitaire et alors que tout le pays était à l’arrêt. Et puis je me suis lancé dans l’écriture de mon nouvel album, B Mechila. Je crois que le premier single, Sherlock, reflète parfaitement mes errances et ce que j’en ai tiré, d’un point de vue personnel et artistique.

La musique est au cœur de la culture israélienne. Pour autant, est-il facile d’être un musicien en Israël ?

Michael Greilsammer. Non, être musicien en Israël est très dur. Beaucoup d’entre nous partent produire ailleurs, à Berlin, à New York… là où un budget bien plus important est dévolu à la culture. D’un point de vue artistique, nous constatons que la crise du Covid a ramené le public à des valeurs « sûres » : le classique, les stars des années 1970… Les gens, aujourd’hui, achètent des billets pour les grands concerts, ils vont écouter ce qu’ils connaissent déjà… Je voudrais leur conseiller d’accepter de se perdre un peu, de venir découvrir des artistes plus indépendants, créatifs, personnels. L’art permet au public de se connecter à ce qu’il est vraiment, et pour trouver sa propre voie, ses émotions, il faut parfois sortir des sentiers battus.

Michael Greilsammer est considéré comme l’un des artistes franco-israéliens les plus fascinants.

Surnommé MG Sunshine, son talent à multiples facettes, l’amène à jouer du rock, reggae, folk, pop, celtique et aussi, de magnifiques adaptations du répertoire de Shlomo Carlebach et du groupe français Louise Attack.

M. Greilsammer s’est produit dans de prestigieux festivals en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, au Canada, en Inde et dans les Caraïbes. Les médias internationaux louent fréquemment ses performances comme une démonstration spectaculaire d’une combinaison de styles, de traditions et de cultures, pleine d’énergies positives et de rythmes envoûtants.

Signé en 2009 par la prestigieuse compagnie « Naïve » (qui produit aussi Carla Bruni) pour laquelle il sort un CD international avec des chansons en hébreu, en anglais et en français. Michael Grailsammer est rapidement devenu célèbre en Israël après la sortie de son premier album dans le pays, qui comprenait des tubes tels que “My Dear Wife” et “Will Not Come”. A collaboré avec de nombreux compositeurs en Israël, tels que Berry Sakharof, Mosh Ben-Ari, Alma Zohar et Yankele Rotblit, en plus de nombreuses collaborations en Europe avec son frère, le pianiste et chef d’orchestre David Grailsammer.

Son dernier projet invoque Neil Young, Leonard Cohen et Johnny Mitchell pour un tourbillon de mélodies envoutantes.

Propos recueillis par Eve Boccara pour LPH Magazine numéro 984

Superbe artiste !