Ils sont 1900 chaque année en Israël à franchir le pas : quitter le monde ultra-orthodoxe pour la société laïque dont ils ne possèdent pas les codes. On les appelle les « yotsim lesheela » en hébreu, littéralement ceux qui retournent au questionnement, se plongeant parfois eux-mêmes mais aussi leurs proches dans une situation de désarroi.

« J’étais complètement perdue », raconte Simha au début de l’entretien. Cette mère de famille nombreuse n’a pas su comment réagir quand Raphaël a commencé à se révolter vers l’âge de 13 ans. « Pour mon fils ainé, jusqu’à la première année de yeshiva tout se passait bien avant qu’il ne se rebelle.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4,5″ ihc_mb_template=”1″ ]

Ce phénomène m’a vraiment inquiétée. J’avais peur des influences néfastes, de la drogue, et pour moi, la religion représentait l’unique et véritable structure. Avec mon mari, nous avons dû nous débrouiller tout seuls pour faire face à cette situation. »

Simha et son mari ont fait l’alya depuis la France il y a une vingtaine d’années, alors que leur fils Raphaël n’avait que 2 ans et demi. Ils se sont installés à Beitar Illit, ville 100% harédite (orthodoxe) située en Judée-Samarie. Cette famille peu pratiquante au départ a vite adopté tous les codes en faisant notamment grandir ses enfants dans une maison sans ordinateur ni télévision, le schéma habituel d’une famille orthodoxe.

« Dans le monde harédi – poursuit-elle – lorsqu’un un enfant arrête tout à coup d’être religieux, c’est vécu comme une déception. Cela revient à une famille de médecins dont un des fils aurait décidé tout à coup de vendre des légumes au marché. »

Raphaël, aujourd’hui âgé de 27 ans, vit à Tel Aviv. Il évoque cette période de son adolescence :

« Je me sentais emprisonné, je n’arrivais pas à imaginer mon avenir, j’ai observé la société israélienne et j’ai vu une opportunité… Je n’ai jamais été vraiment croyant, je suis allé à Ouman vers l’âge de 13 ans avec mon oncle. On m’a encouragé à faire de la hitbodedout (partir s’isoler dans la nature pour se reconnecter), mais cela ne m’a fait aucun effet. Je trouvais qu’à la yeshiva on s’attachait à des détails qui me paraissaient peu importants, comme la coupe de cheveux, la couleur et la forme de la kippa, la longueur de la barbe, au lieu de s’investir vraiment dans la Torah. Quand je posais des questions trop profondes au Rav, il refusait d’y répondre. Il disait qu’on ne devait pas se poser ce genre de questions. Je me suis dit qu’il fallait que je sorte de là, mais je savais que mes parents ne seraient pas d’accord. La seule solution était qu’ils me chassent, en faisant des bêtises jusqu’à ce qu’ils ne me supportent plus. J’ai quitté la yeshiva avec d’autres amis et nous avons pris un appartement à Bet Shemesh. »

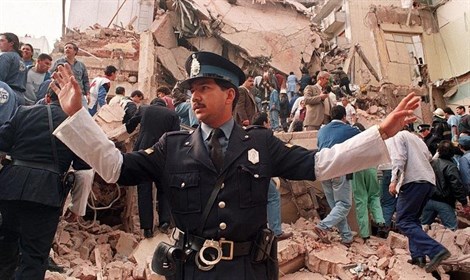

Raphaël enfant

Un choc pour ses parents. « Chez les orthodoxes, il est inconcevable de sortir de la maison avant le mariage, lui n’avait que 16 ans. » ajoute Simha. On a toujours du mal à accepter celui qui ne nous ressemble pas et je souffrais intérieurement. C’est alors qu’une amie m’a donné ce conseil : rapproche-toi de lui ! J’ai été amenée à rencontrer des jeunes filles dans le même cas que mon fils. Je parlais beaucoup avec elles, cela me faisait du bien car j’avais besoin de comprendre leur monde, et surtout ce que mon fils vivait. »

Jusqu’au moment où est arrivée la période d’enrôlement à l’armée.

« À cet instant, mon mari l’a clairement prévenu : ‘soit tu étudies à la yeshiva, soit c’est l’armée’ ». Raphaël choisit alors la voie d’un véritable encadrement.

Après la fin de son service dans l’unité combattante des parachutistes, est venu le moment de trouver une université. Un casse-tête pour le jeune homme qui n’avait pas cumulé 12 ans d’études continues…

Raphaël, quant à lui, a une toute autre perception : « Une des raisons pour lesquelles je suis devenu yotsé lesheela, c’est que je me suis senti isolé, perdu au milieu de la société israélienne… C’était très dur… Mais heureusement mes parents ont toujours été là pour moi, même s’ils étaient opposés à mon choix. Aujourd’hui ils comprennent que chacun doit suivre son chemin, qu’on est tous différents. Pour des parents comme les miens qui ont fait techouva (sont devenus religieux), ce n’est pas facile. Certains parents sont prêts à rompre les liens avec leur enfant par peur de ce que va dire la communauté, alors qu’il faut au contraire l’aider à trouver une alternative. »

Après l’armée, Raphaël a pu intégrer une préparation intensive à l’Université hébraïque de Jérusalem afin de rattraper son retard et d’être ensuite accepté sur dossier dans un des programmes les plus prisés d’IDC à Herzliyah.

Ce jeune définit aujourd’hui son rapport à la religion comme culturel. « J’avais très peur d’avouer à ma famille que je n’étais pas croyant. Je ne leur ai dit qu’après l’armée, ce qui a entrainé de vrais débats à la maison. J’avais peur qu’ils soient déçus. Aujourd’hui, ils en sont tristes mais ils acceptent. C’est cela le pluralisme. Je suis entier avec ma décision, je ne me pose plus de questions, j’ai trouvé toutes les réponses quant à la façon dont je veux vivre ma vie. Mes enfants vont connaitre la religion, pour comprendre, et ce sont eux qui choisiront. »

Cette situation, Raphaël est loin d’être le seul à l’avoir vécue. C’est le cas également de Zeevik Aviner, fils du célèbre et non moins controversé rabbin Shlomo Aviner. Ce célibataire de 45 ans habitant à Jérusalem aujourd’hui, dit ne pas avoir ressenti chez lui de pression l’obligeant à étudier la Torah. « A l’âge de 32 ans, j’ai fini par enlever la kippa après des années de renoncement progressif à la pratique religieuse. Mais cela n’a pas nuit pour autant à mes relations avec mon père. C’est mon père oui, mais ce n’est pas mon rav. D’ailleurs je n’ai pas de rav. »

Pour le Rav Benazra, rabbin francophone officiant à Tel Aviv, « ceux qui quittent le monde ultra-orthodoxe, notre monde, sont souvent des âmes sensibles, des enfants qui ont besoin d’être mieux compris. C’est un système qui ne tient pas compte des cas particuliers. Le monde religieux en Israël est un monde très fermé. Se posent aussi de vraies questions concernant la sexualité, sujet très tabou dans le monde harédi. On peut avoir une réelle tentation d’aller voir ce qui se passe à l’extérieur, mais ce que l’on y trouve n’est pas brillant. On est plus libre mais il y a une certaine forme d’égoïsme, on nous pousse à la consommation, à la réussite sociale plutôt que familiale. Les yotsim lesheela, eux, sont des gens qui ont été déçus par des maitres. Souvent lorsqu’ils sont issus de familles religieuses, les conséquences peuvent être tragiques car le basculement vers le monde laïc est loin d’être évident. »

L’association yotsim lé shinouye

Avihay milite dans l’association yotsim lé shinouye (aller vers le changement) qui a mis en place à Tel Aviv et à Jérusalem des infrastructures dans lesquelles ces jeunes peuvent venir recevoir des conseils, une écoute : « On les aide à s’inscrire à l’armée, à l’université, on leur apprend à rédiger un CV, toutes ces démarches qui paraissent naturelles ou que l’on apprend à l’école, mais dont ils n’ont aucune idée. »

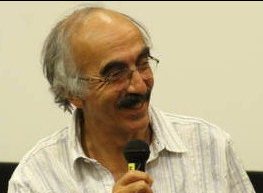

Avihay enfant

Ce jeune homme âgé aujourd’hui d’une trentaine d’années est lui-même un ancien haredi et comprend toutes les difficultés auxquelles ces jeunes sont confrontés.

« C’est très dur de rentrer dans le monde laïc, il n’y a pas de normes définies. On se demande quelle est l’éthique, quelles sont les bonnes valeurs. D’autant plus que certaines familles mettent un certain temps mais finissent le plus souvent par accepter, à part dans certains milieux où les ponts sont définitivement coupés. Et puis, se pose également la question de l’armée qui est très mal perçue car le sujet n’est pas connu. Dans les milieux ultra-orthodoxes, on ne trouve pas comme chez les laïcs un père ou un grand frère qui parlent de leur expérience, puisqu’eux-mêmes ne l’ont pas vécue. »

Avihay aujourd’hui

Selon le Rav Benazra, « en Israël, nous devons construire des ponts entre les religieux et les laïcs. Les haredim ont rejoint des ghettos, Bné Brak est de plus en plus religieux, et Tel Aviv de plus en plus laïque. Aujourd’hui à Tel Aviv beaucoup de grandes synagogues sont vides. Si les religieux étaient restés parmi les non-pratiquants, il y aurait probablement plus de religieux… »

[/ihc-hide-content]